Pensions : objectiver un débat émotionne

Dans les discussions sur une éventuelle réforme des pensions, la Chambre des salariés, à travers ses publications, analyses et prises de position, s’engage en faveur d’une réforme juste et équitable.

En représentant plus de 630.000 personnes – salariés, pensionnés, apprentis et demandeurs d’emploi –, l’objectif de la CSL est d’éclairer un débat parfois alimenté par des arguments erronés afin de préserver et garantir les droits de pension de ses ressortissants. Effectivement, à l’heure où le taux de risque de pauvreté augmente de manière considérable, il est primordial d’alerter l’opinion publique sur les enjeux actuels.

Des dépenses de pension contrôlées et rentables

Les dépenses de pension sont une variable essentielle pour évaluer la soutenabilité financière du système. Leur évolution projetée est pourtant souvent instrumentalisée dans le débat public pour justifier des mesures de réduction des pensions. Or, une analyse rigoureuse de cette évolution ne permet en rien de légitimer un quelconque alarmisme.

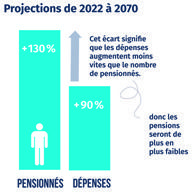

En replaçant les chiffres dans leur contexte économique et démographique, il apparaît clairement que la hausse prévue des dépenses (+ 90 %) est exclusivement liée à l’augmentation du nombre de pensionnés (+ 130 %) – et non à un niveau excessif des pensions versées. Cette augmentation du nombre de pensionnés est la conséquence logique de deux dynamiques majeures :

- le vieillissement progressif de la population ;

- la réussite économique du Luxembourg, qui a conduit à une forte croissance de l’emploi – des actifs qui, aujourd’hui, arrivent progressivement à la retraite.

Dans ce contexte, il est évident que plus la population de pensionnés croît, plus les dépenses associées augmentent. Refuser de reconnaître cette hausse naturelle des dépenses revient à nier les réalités démographiques du pays – passées comme futures.

Une évolution dangereuse pour la « compétitivité » ?

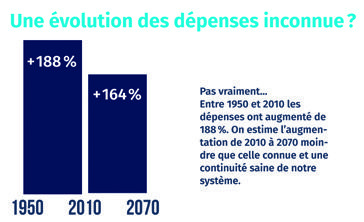

Une mise en perspective historique permet également de relativiser cette évolution. Dans le passé, les dépenses de pension ont déjà connu des hausses similaires – voire plus marquées – sans que cela n’ait porté atteinte ni à la croissance économique, ni à la compétitivité du pays.

Ainsi, entre 1950 et 2010, les dépenses de pension (en pourcentage du PIB) ont augmenté de 188 % – à un rythme comparable, voire légèrement supérieur à celui projeté pour les décennies à venir (+ 164 % entre 2010 et 2070). Il n’y a donc rien d’alarmant dans l’évolution actuelle des dépenses de pension, que ce soit au regard de la démographie ou des capacités économiques du pays. Le Luxembourg a déjà su faire face à des défis similaires par le passé, sans devoir augmenter l’âge de départ à la retraite – et il en serait tout aussi capable aujourd’hui.

Les recettes : « la » variable d’ajustement

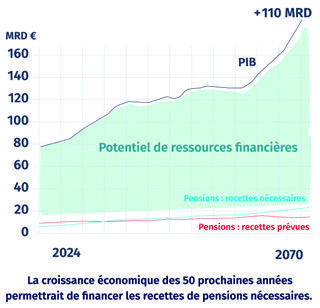

Si l’évolution des dépenses de pension constitue sans conteste un indicateur clé pour évaluer la viabilité financière du système, il est tout aussi crucial de ne pas négliger le rôle des recettes. Trop souvent mises au second plan, les recettes représentent pourtant la véritable variable d’ajustement pour faire face aux défis démographiques à venir.

Dans un contexte de vieillissement de la population, il est cohérent, d’un point de vue économique comme social, d’adapter les recettes – actuellement garanties par un taux de cotisation de 24 % (8 % par les salariés, 8 % par les employeurs et 8 % par l’État) – à la hausse. Cette adaptation, pourtant logique et qui semble faire consensus dans l’opinion publique, est régulièrement confrontée à l’argument d’une menace pour la compétitivité économique du pays.

Or, cet argument ne tient pas face aux réalités structurelles. Les charges patronales luxembourgeoises comptent parmi les plus faibles de l’Union européenne, alors que le taux de cotisation est resté inchangé depuis près de 50 ans. Dans ces conditions, il est difficilement défendable de considérer toute hausse des recettes comme une entrave à la compétitivité, surtout si elle s’inscrit dans une stratégie ciblée, progressive et équitable.

L’idée selon laquelle une hausse des recettes pour le système de pension se ferait nécessairement au détriment d’autres priorités publiques (éducation, santé, mobilité ou transition écologique) ne résiste pas non plus à une analyse. La croissance économique projetée pour les années à venir générera des ressources supplémentaires permettant de répondre aux besoins accrus en matière de pensions tout en poursuivant les investissements indispensables dans ces autres domaines si l’État se donne les moyens appropriés.

Quelques améliorations ponctuelles sont nécessaires

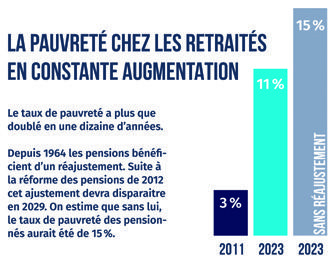

Plutôt que de préconiser des mesures de régression pour notre système de pension – public, solidaire et fondé sur la répartition –, la Chambre des salariés continue de formuler des propositions concrètes pour renforcer le système actuel, combler ses lacunes persistantes et inverser une tendance préoccupante : celle d’une hausse marquée du risque de pauvreté chez les pensionnés.

La CSL rappelle régulièrement que la pension minimum pour un assuré disposant d’une carrière complète de 40 ans se situe bien en dessous du seuil de risque de pauvreté, ainsi que du budget de référence calculé par le STATEC – lequel représente le minimum nécessaire pour permettre à un retraité en bonne santé de mener une vie décente.

La CSL alerte aussi sur un mécanisme problématique : l’interruption de l’ajustement des pensions au salaire réel dès lors que les dépenses de la CNAP dépassent les recettes en cotisations – indépendamment de l’état de la réserve financière. Ce mécanisme creuse l’écart entre actifs et retraités et accroît mécaniquement le risque de pauvreté. Alors que le taux de pauvreté des retraités atteint aujourd’hui 11 %, il aurait grimpé à 15 % sans cet ajustement, démontrant l’importance de le maintenir.

En conclusion, il est essentiel de ne pas se limiter à une lecture moyenne des données, mais de porter une attention accrue aux revenus les plus faibles. Ce sont eux qui, en l’absence de mesures adaptées, risquent de générer des taux de pauvreté particulièrement élevés à l’avenir.