Frontières – justice – solidarité

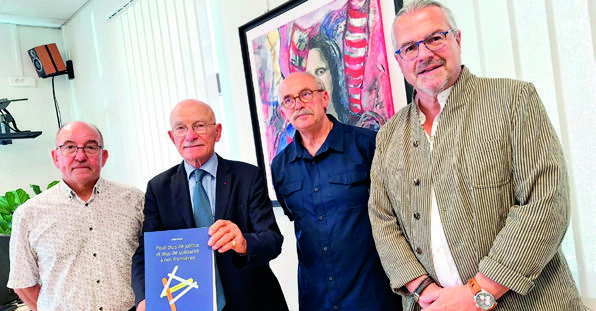

Ce dossier, préparé par notre ancien collaborateur externe Claude Gengler, s’intéresse à l’association lorraine Au-delà des frontières (ADF) et, en particulier, au Livre blanc que cette dernière a présenté à la presse le 19 juin 2025.

Il se compose d’une présentation succincte de l’association, d’un rappel des objectifs du Livre blanc, de quelques extraits tirés du mot introductif du président Dominique Gros et du discours que Claude Gengler a prononcé lors de la conférence de presse. Une interview à bâtons rompus clôture et arrondit le tout.

L’association Au-delà des frontières

L’association Au-delà des frontières (ADF), créée en été 2020, s’intéresse aux frontières intérieures de l’Union européenne et particulièrement à la frontière franco-luxembourgeoise. Ses statuts ont été adoptés par l’assemblée générale constitutive qui s’est tenue le 25 juin 2020 à l’Hôtel de Ville de Talange, en Moselle. Elle est dirigée par un comité composé de Dominique Gros, président, Louis-François Reitz, secrétaire, et Patrick Abate, trésorier, sans oublier les deux vice-présidents que sont Alain Casoni et Claude Gengler.

Dans le préambule des statuts, il est précisé que « la notion de frontière est au cœur de la construction européenne ». Comme d’autres espaces transfrontaliers, la Grande Région SarLorLux/Rhénanie-Palatinat/Wallonie doit beaucoup au processus d’unification européenne. Or « si les marchandises, les personnes, les services et les capitaux ont pu bénéficier des évolutions des conditions-cadres européennes, les territoires de travail ou de résidence des frontaliers n’ont pas bénéficié des mêmes attentions ». Il en découle des divergences fiscales et sociales très prononcées, des clivages interrégionaux grandissants et une fragilisation des territoires concernés.

C’est dans ce contexte et en réaction à cette situation de crise qu’ADF a vu le jour. Elle vise « à réunir l’ensemble des compétences susceptibles de contribuer à la construction d’un nouvel environnement transfrontalier, équitable et durable ». Pour aboutir à quoi ? À un territoire franco-luxembourgeois plus harmonieux, où le « juste partage de la fiscalité et des charges en zone frontalière » est enfin assumé, plutôt que la concentration des moyens au sein du seul territoire luxembourgeois.

Le Livre blanc de l’association Au-delà des frontières

Le Livre blanc Pour plus de justice et plus de solidarité à nos frontières, présenté le 19 juin 2025 à Talange, est le résultat d’un travail d’équipe de longue haleine, réalisé en interne, bénévolement, par les membres du bureau de l’association. Ce document de 115 pages, richement illustré, plaide en faveur d’une plus juste répartition des impôts et des charges sur l’espace transfrontalier franco-luxembourgeois. Il dresse un état des lieux détaillé autour de cet enjeu et tire des enseignements des conventions de partage de la fiscalité que la France a signées avec les États qui lui sont frontaliers… à l’exception du Luxembourg ! Il apporte des éclaircissements nécessaires et utiles des deux côtés de la frontière.

Pour les Lorrains, futurs bénéficiaires d’une rétrocession fiscale « à la genevoise » :

- éclairer le bien-fondé et la légitimité de la démarche ;

- diminuer les freins liés à la peur de se « fâcher » avec le Luxembourg ;

- relativiser les arguments qui tendraient à montrer que notre région doit tout ou presque au Luxembourg.

Pour les Luxembourgeois :

- explorer les limites de leur modèle de développement actuel qui consiste à concentrer un maximum d’entreprises, d’habitants et de forces de travail sur un territoire qui ne couvre que la moitié d’un département français moyen et qui ne peut pas être un modèle de développement durable ;

- montrer que le développement qui se fait souvent aux dépens des voisins et de façon déséquilibrée ne peut pas être indéfiniment profitable pour le Luxembourg lui-même.

L’initiative n’est pas dirigée contre le Luxembourg et encore moins contre les dizaines de milliers de frontaliers qui font tous les jours les allers-retours Lorraine-Luxembourg. Le Luxembourg n’a tout simplement « pas intérêt à voir les communes nord-lorraines s’appauvrir et celles-ci ont besoin de recettes supplémentaires afin de financer les infrastructures et les équipements publics nécessaires pour offrir des conditions de vie convenables à tous leurs habitants, y compris à un nombre croissant de frontaliers de nationalité luxembourgeoise ».

Les élus lorrains seront particulièrement intéressés par le chapitre 6 intitulé Simulation des impacts d’une compensation financière du Luxembourg sur les budgets des communes nord lorraines. Avec un taux de compensation financière de 4 % des rémunérations annuelles brutes, le montant total dont pourraient profiter les 47 communes du secteur étudié s’élèverait à 111,4 millions EUR. Toutes les communes seraient gagnantes. Thionville pourrait se réjouir de 16,6 millions, Metz de 10,4 millions, Yutz de 6,2 millions, Longwy de 6,1 millions, Audun-le-Tiche de 5,2 millions, Hayange de 6,0 millions et Hettange-Grande de 4,6 millions.

Le Livre blanc peut être consulté à l’adresse : www.audeladesfrontieres.eu.

Le mot introductif de Dominique Gros, président d’ADF et maire honoraire de Metz (extraits)

Le développement exceptionnel du Luxembourg et sa reconversion au cours de ces dernières décennies est une belle histoire qui a conduit ce pays à figurer en tête des États du monde pour le PIB par habitant. (…) Cette dynamique n’a pu se mettre en œuvre que grâce à la mobilisation des « talents » que le Luxembourg, pauvre en main-d’œuvre autochtone, est allé chercher autour de lui, en Allemagne, en Belgique ou en France, et plus loin encore comme le montre par exemple l’importante population portugaise qu’il accueille. Aujourd’hui, le Luxembourg héberge sur son sol une population active qui est sensiblement pour moitié étrangère, moitié luxembourgeoise. Et chaque jour cette population active double environ de l’apport de travailleurs venus des pays voisins que sont les frontaliers. (…)

Le développement exceptionnel du Luxembourg et sa reconversion au cours de ces dernières décennies est une belle histoire qui a conduit ce pays à figurer en tête des États du monde pour le PIB par habitant. (…) Cette dynamique n’a pu se mettre en œuvre que grâce à la mobilisation des « talents » que le Luxembourg, pauvre en main-d’œuvre autochtone, est allé chercher autour de lui, en Allemagne, en Belgique ou en France, et plus loin encore comme le montre par exemple l’importante population portugaise qu’il accueille. Aujourd’hui, le Luxembourg héberge sur son sol une population active qui est sensiblement pour moitié étrangère, moitié luxembourgeoise. Et chaque jour cette population active double environ de l’apport de travailleurs venus des pays voisins que sont les frontaliers. (…)

La Luxembourg est ainsi dans la situation singulière d’un État qui profite de personnels formés à l’extérieur de ses frontières et dont les dépenses pour le chômage, la dépendance, les infrastructures routières, les transports publics, les services publics résidentiels que sont la petite enfance, l’école, le sport, la culture, le logement… sont à la charge des pays de résidence. (…)

Le Luxembourg, qui collecte les impôts sur le revenu de tous ses actifs ainsi que les impôts des entreprises qui les emploient, s’est pour le moment contenté de participer de façon restrictive à des investissements qui l’intéressaient directement pour acheminer les frontaliers sur leurs lieux de travail, sans encombrer son territoire d’innombrables voitures : principalement des parkings relais, des travaux ferroviaires, etc. Des collectivités françaises voisines de la frontière ont vu des entreprises et des emplois déménager pour des raisons fiscales et sociales de l’autre côté alors qu’elles gardaient à leur charge les dépenses résidentielles des services que les frontaliers qui les habitent étaient en droit d’exiger pour leur vie de tous les jours. Certaines d’entre elles sont, de ce fait, dans une grande difficulté financière quand la proportion de frontaliers dans la population active locale devient prépondérante. (…)

Les objectifs de la construction européenne étaient, et sont toujours, de faire converger les pays et leurs habitants vers une prospérité partagée. Or, on constate l’inverse, avec des différences alarmantes autour de la frontière entre le Luxembourg et ses voisins. Cette situation fondamentalement injuste est désé-quilibrante et inquiétante. (…)

Discours prononcé par Claude Gengler le 19 juin 2025 à Talange

« Mais que nous veulent les frontaliers ? Ils ne sont jamais contents alors qu’ON leur donne du travail ! » Ces phrases, on les entend souvent au Luxembourg. À chaque fois qu’on défend les intérêts des travailleurs frontaliers ou qu’on prend position en faveur des communes frontalières. Qui est ce ON ? Le ON, c’est le secteur privé, ce sont les entreprises, alors que c’est l’État qui engrange les impôts !

« Mais que nous veulent les frontaliers ? Ils ne sont jamais contents alors qu’ON leur donne du travail ! » Ces phrases, on les entend souvent au Luxembourg. À chaque fois qu’on défend les intérêts des travailleurs frontaliers ou qu’on prend position en faveur des communes frontalières. Qui est ce ON ? Le ON, c’est le secteur privé, ce sont les entreprises, alors que c’est l’État qui engrange les impôts !

Ce Livre blanc dresse le chemin parcouru par le Luxembourg depuis plusieurs décennies qui a abouti à l’omniprésence du travail frontalier que nous connaissons aujourd’hui. Malheureusement de nombreux Luxembourgeois, et de nombreux responsables politiques également, continuent volontairement ou involontairement à ignorer l’ampleur réelle du travail frontalier, l’extraordinaire dépendance du Luxembourg à son égard et les dysfonctionnements qui peuvent en découler.

Soyons francs : les frontaliers n’ont jamais intéressé grand monde. Ils sont là, c’est tout. Ils viennent tout seuls, ou presque. Alors NON, ils n’encombrent pas seulement nos routes : ils font tourner notre économie, ils boostent notre PIB, ils permettent à nos hôpitaux et à nos maisons de retraite de fonctionner, j’en sais des choses ! En 1990, ils étaient quelque 30.000 et tout le monde pensait qu’on avait atteint le summum. Eh bien non ! ce n’était pas le cas ! Ajoutez-en 200.000 et vous tombez sur le chiffre actuel…

Force est de constater que la prospective n’a jamais été un point fort du Luxembourg, qui a toujours sous-estimé son développement démographique et économique. On pourrait parler d’un syndrome îlien : le pays était apparemment trop petit pour construire un Musée d’art contemporain, une salle de concert pour jeunes ou un tram. D’un autre côté, cependant, le Luxembourg n’était apparemment pas trop petit pour développer une place financière énorme, pour devenir le n° 1 de l’industrie des fonds d’investissements en Europe et pour compter 530.000 emplois pour une population de même pas 700.000 habitants.

Nos statisticiens ont changé de logiciel : s’ils ont été plutôt « timides » pendant des décennies, ils y vont maintenant avec panache et sans scrupules. Ils font comme si le monde qui nous entoure était une sorte d’énorme super-marché de main-d’œuvre à ciel ouvert et à sa libre disposition. On a besoin de plus d’un million d’habitants et de presque un million d’emplois pour faire fonctionner la machine ? Alors on y va, on se sert dans la Grande Région (une source pourtant tarie depuis longtemps si l’on croit certains commentateurs), dans l’Union européenne et de plus en plus aussi à l’extérieur de l’Union.

Les contingents immigré et frontalier sont censés fonctionner comme un système de vases communicants : si l’immigration est insuffisante, on fait appel au travail frontalier ; si, par contre, les immigrés sont assez nombreux, on peut freiner du côté des frontaliers. Peu importe si cette évolution n’est pas durable au sens brundtlandien du terme. Peu importe si les régions qui nous entourent vivent de plus en plus mal les conséquences de cette fuite de cerveaux et de bras. L’approche gouvernementale fait penser à une fuite en avant. Le « toujours plus » prime sur tout le reste et les conséquences, souvent négatives, sont superbement ignorées.

Entretemps – ce Livre blanc en parle abondamment – les aides budgétaires directes et indirectes apportées par la France au Luxembourg se chiffrent en milliards d’EUR. Pendant que l’État luxembourgeois distribue l’argent à la pelle, de nombreuses communes frontalières ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. La nécessité d’une compensation financière ne doit plus être démontrée, car ce n’est pas très européen ce qui se passe à nos frontières. Et qu’on ne vienne pas me dire que le Luxembourg n’a pas d’argent. Budgétairement, il est beaucoup plus puissant que le canton de Genève, précurseur en matière de compensation financière. Et nous, nous ne serions pas capables de partager les fruits de notre croissance avec nos voisins ?

Trois remarques encore. Ou plutôt : trois réponses à des questions que vous avez peut-être envie de me poser :

- Qu’est-ce qu’un Luxembourgeois a à se mêler de tout ceci ? D’abord, ADF n’est pas ce « club fermé gauchiste » comme aimeraient le faire croire certains. Ni fermé, ni gauchiste, mais fondamentalement pro-européen, pro-Lorraine, pro-frontaliers et pro-Luxembourg ! En ce qui me concerne, je suis un pur produit de l’école de géographie française et mon cœur bat depuis toujours pour le transfrontalier. Dois-je rappeler que je viens d’un pays où aucun point du territoire ne se trouve à plus de 30 km d’une frontière ? Ce qui se passe de l’autre côté de la frontière ne devrait pas laisser indifférents les Luxembourgeois. Ni leurs politiques ! Ni leurs scientifiques et leurs intellectuels ! Je ne comprends pas, en effet, le silence étourdissant de nos forces vives – universités, instituts de recherche, syndicats – face aux questions évoquées dans ce Livre blanc. Peut-être qu’ils ne savent pas, mais à partir de demain, ils n’auront plus d’excuse, puisqu’il y aura notre Livre blanc.

- À un moment où la croissance s’estompe – attention : nous sommes très loin de la situation française en termes d’endettement et de déficit budgétaires – certains demanderont « mais où trouver l’argent » pour financer une compensation financière au bénéfice des communes lorraines ? De quoi parlons-nous, au juste ? En se calquant sur le modèle franco-genevois, notre Livre blanc avance le montant de 270 millions EUR par an. C’est beaucoup d’argent… mais tout est relatif ! En 2024, les droits d’accises prélevés sur les ventes d’alcool, de tabac et de carburants ont rapporté environ 2,1 milliards EUR au Luxembourg. Où se trouvent les meilleurs clients de ce business transfrontalier de proximité ? En France, pardi ! La compensation estimée ne représente même pas 1/7e des recettes susmentionnées… récurrentes, ne l’oublions pas…

- Qu’en pense la Commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise pour le renforcement de la coopération transfrontalière, dont la mise en place a été décidée il y a 15 ans et qui s’est réunie sept fois depuis ? RIEN – la question ne l’intéresse pas plus que ça ! Cela ne m’étonne guère, car en matière de coopération institutionnalisée, on a toujours tendance à éviter les sujets qui fâchent !

Au Luxembourg, il ne faut pas avoir raison trop tôt. Ce qui importe, c’est de se trouver du bon côté.

Interview à bâtons rompus avec Claude Gengler

Claude Gengler, docteur en géographie-aménagement du territoire de l’Uni-versité de Lorraine, conseiller de gouvernement honoraire est aujourd’hui retraité, membre-fondateur et vice-président de l’association Au-delà des frontières (ADF). Claude Gengler est aussi, nos lecteurs fidèles s’en souviendront, un ancien collaborateur d’entreprises magazine : il a signé plus de 50 contributions relatives à la Grande Région et au transfrontalier entre 2003 et 2013. Entretien.

Vous êtes le seul Luxembourgeois à siéger dans le comité de l’association Au-delà des frontières (ADF). Vous en êtes également un des membres fondateurs et vice-président...

Le transfrontalier me passionne déjà depuis des décennies. Je me suis penché sur le travail frontalier bien avant que d’autres l’aient fait et j’ai toujours plaidé en faveur d’une coopération transfrontalière renforcée. Si on s’intéresse à la Grande Région, on tombe vite sur la Lorraine, sans pour autant oublier les versants belge et allemand, bien sûr. Le géographe que je suis a vite compris que la dynamique était du côté luxembourgeois et que, pour diverses raisons, le nord lorrain était engagé sur une piste descendante. Mon engagement n’est donc pas le fruit du hasard.

D’où vient votre intérêt pour la Lorraine ?

Mes liens avec la Lorraine sont à la fois multiples et anciens. J’ai fait une partie de mes études à Metz, ma thèse de doctorat, en particulier. Sur le plan professionnel, j’ai été impliqué dans des dossiers comme ceux du PED et de son agglomération, et j’ai été membre effectif du premier Comité économique et social de la Grande Région. Plus tard, j’ai offert des cours à l’Univer-sité de Metz et j’ai été membre du laboratoire de recherche GEOPOL. J’ai participé à la création de l’Union des étudiants de la Grande Région à Nancy et j’ai été co- organisateur de l’Entretien de l’IGR sur la coopération interuniversitaire au sein de la Grande Région, à Metz. J’ai également été l’initiateur du réseau intercommunal transfrontalier GEPACO (avec, comme partenaire lorrain, la ville de Montigny-lès-Metz) et membre actif du Club des Affaires Sarre-Lorraine. À plusieurs reprises, j’ai été expert-interlocuteur du CESE de Lorraine, de l’équipe SCOT de l’agglomération messine, de l’AGAPE et de la MOT. La Lorraine a également fait l’objet de certaines de mes conférences et publications.

Qu’est-ce qu’un Luxembourgeois vient faire dans une association française qui s’engage pour les communes frontalières lorraines ?

Le monde n’est pas le même selon qu’on se trouve à Paris, dans le Grand Est ou au Luxembourg. On ne peut pas analyser la situation actuelle de la Lorraine sans évoquer le voisin luxembourgeois, et vice-versa. L’ADF se voulant être une plateforme de discussion et d’échanges d’idées, j’ai estimé – et mes amis-cofondateurs m’ont rejoint sur ce point – que l’expérience et le point de vue d’un Luxembourgeois y a toute sa place. Les temps ont en effet assez duré où chacun cuisait sa soupe de son côté.

Le fait de jouer un rôle actif dans une association qui réclame de l’argent au Luxembourg, votre pays de naissance et de résidence, ne risque-t-il pas d’être mal compris de ce côté-ci de la frontière ?

On ne peut pas plaire à tout le monde. Si je dérange certains de mes compatriotes et ceux qui nous gouvernent avec mes paroles et mes écrits, je le regrette et je l’assume en même temps. Ma longue vie professionnelle m’a appris qu’au Luxembourg, il ne faut pas avoir raison trop tôt. Ce qui importe, c’est de se trouver du bon côté. Le rôle d’ADF ne se résume pas à « réclamer de l’argent au Luxembourg » pour reprendre votre formule, mais à revendiquer plus de justice et plus de soli-darité à nos frontières. La compensation financière est une nécessité, on pourrait même parler de dette du Luxembourg envers la Lorraine et les collectivités territoriales proches de la frontière. Alors que notre richesse repose pour une part grandissante sur des forces de travail non résidentes – qui sont nées, qui ont grandi, qui ont été éduquées, formées et qui habitent de l’autre côté de la frontière –, les communes de résidence de ces travailleurs sont en train de s’appauvrir, car il y a de moins en moins d’emplois, d’entreprises et de recettes. Depuis plus de 50 ans, le canton suisse de Genève, qui compte quelque 112.000 frontaliers d’origine française, verse à la France, justement, une compensation financière à hauteur de 3,5 % de la masse salariale annuelle brute des salaires et pensions des travailleurs frontaliers. Le Luxembourg serait-il moins « européen » que les Suisses ? Serait-il incapable de suivre l’exemple suisse ? Est-ce trop lui demander ? Je ne peux et je ne veux pas le croire.

Pourquoi la question d’une compensation financière en faveur de la Lorraine n’est pas discutée au Luxembourg ? Votre conférence de presse a fait peu de vagues, et encore moins au Luxembourg. Même en Lorraine, le dossier est loin de faire l’unanimité. Quelles en sont les raisons ?

Au Luxembourg, le travail frontalier et les problèmes qu’il génère n’ont jamais inté-ressé grand monde, du moins jusqu’à une période assez récente. Le dossier de la compensation financière est un sujet sensible, or, dans mon pays comme ailleurs, on a souvent tendance à éviter les sujets qui fâchent. Notre conférence de presse du 19 juin à Talange s’est bien passée. Si les grands quotidiens luxembourgeois ont été absents, ce n’est pas nouveau, ni très grave. La presse ne traverse pas facilement la frontière, sauf, peut-être, pour couvrir un Sommet à Bruxelles ou un autre événement à caractère exceptionnel. De toute façon, dans ce dossier, c’est d’abord à la Lorraine de se mouiller. Aussi longtemps que les tenants du pouvoir français ne se réveillent pas et ne tirent pas sur la même corde, le schmilblick n’avancera pas. Si les principaux dirigeants nationaux (le président de la République, le gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat, la Cour des comptes…) et régionaux (le président de la région Grand Est, les présidents des Conseils départementaux, les maires de Metz, Thionville, etc.) refusent de lui parler ouvertement, de peur de le froisser, pourquoi le Luxembourg devrait-il lâcher du lest ? Souvenez-vous de l’adage « On ne peut pas imposer le bonheur aux autres ».